漫长的、没有名姓的35年过去了,她第一次听到别人喊出自己的名字。

名字

从李新梅记事起,妈妈就是个没有名字的人。

爸爸通常管她叫“哎”或者“喂”,邻居则连这个也省略,直接上来拍一下肩膀,在村子里35年了,“他们都不知道我妈叫什么。”

身份证上,妈妈的名字叫李玉荣,出生日期是1960年7月15日,两个信息都是爸爸李伟随意编的。

李新梅记得,妈妈的枕头下面总是横放着一把刀。有时候是水果刀,有时候是剪刀,刀柄朝向床外,刀刃向内。

成人之后,李新梅会有意识地把妈妈的刀藏起来,但过不了多久,一把新刀又会出现在枕下,就这样过了三十多年。妈妈从未使用过那把刀,只是一直枕着睡。

在今年一个饭局上,有人告诉李新梅,枕刀是布依族的习俗,人们相信,如果做了噩梦,放把刀在枕下,就不会再梦到那些可怕的事情。对方说,你妈妈一定做了很多年的噩梦。

35年前的冬天,妈妈被人贩子从重庆火车站卖到河南辉县这个名叫早生的村子,身上只穿了一件薄薄的衣服。路上被人打过,耳朵出了血,牙齿也掉了好几颗,李新梅的大姑花一千块买下了她,给李新梅的父亲李伟当媳妇。李伟觉得这女人长得丑,又黑又矮,不知道是不是在路上伤了耳朵,听力也很差,他不乐意娶个这样的媳妇儿,但最终拗不过姐姐,还是结了婚。

在李新梅印象里,妈妈总是深怀恐惧。她会仔细叮嘱一岁半的外孙不要出门,“外面会有坏人会打你。”“如果有人打你,你就拿砖头狠狠地打他!”她咬牙切齿地说。

李新梅不知道妈妈做没做噩梦,她无法和妈妈进行更深的交流。妈妈说一口发音奇特的语言,和汉语没有任何相近之处,村里没人听得懂,从小和她在一起的李新梅也只能听懂50%左右,但不会说。妈妈听力差,始终学不会汉语,只会写两个歪歪扭扭的汉字:早生。是李新梅教的,“至少出去能告诉别人家在那儿。”

但妈妈并不觉得早生村是她的家,李新梅记得,从小时候起,妈妈的话语中会重复出现两个词:“烟”和“白烟”,李新梅后来逐渐明白这两个词的意思,在妈妈的语言中,那是“家”和“回家”。

她说得太多了,家人常常会显得不耐烦。那看上去是一个几乎不可能实现的愿望,没人知道她的身份,她有着和周围人不大一样的长相,眉骨高耸,眼窝深陷,甚至有村人说她来自国外。

李新梅的妈妈 ©受访者提供

然而,在今年9月,这个故事有了一个奇迹般的转折,一群身在贵州的布依族人用了仅仅两天半的时间,帮李新梅妈妈找到了位于贵州晴隆县的家。它顺利得不像真的,以至于李新梅听到这个消息时,第一反应是:这是个骗局吧?

她深知这种寻找有多难,从2010年起,她曾尝试帮妈妈寻找过很多次。她在QQ上加过五六十个群——因为妈妈是从重庆被拐来的,她重点加川渝地方的群,她在里面详细描述了妈妈的外貌、拐卖时间,把她听得懂的词转换成汉字:吃饭是“更号”,喝酒为“更涝”,睡觉是“等能”,问有没有人知道这是哪里的语言。

偶尔会收到一些语焉不详的回复,有说是四川的,有说是越南的。在百度贴吧和川渝的寻亲网上,李新梅也发过一些帖子,花20块钱置顶一个月,阅读量有几百,但少有回复。

寻亲网上需要填很多信息,但李新梅能填的不多,“我妈的过去一片空白,相当于让你填信息,你就填了一个问号,根本就无从下手。”

在一个QQ群里,曾有一个贵州人加李新梅好友,说妈妈有可能是贵州的,这边少数民族很多。她让对方说几句当地的话,对方不会讲,李新梅觉得他是在骗自己,把他拉黑了。

零零散散找了几年,她没有寻到任何有价值的方向,慢慢灰了心。妈妈渐渐老了,在这个小村子里,她从一个二十几岁的姑娘变成了六十来岁的老人,两个女儿都已经嫁人生子,看着妈妈,李新梅常想,她的父母大概率都不在了,谁还会记得她呢?2016年之后,李新梅不再发寻亲帖了。

“回家吧,不要说话了”

李新梅曾比划着手势问妈妈:你是哪儿的?妈妈说了几个晦涩难懂的词,李新梅听不懂。但她会常跟李新梅和妹妹说,我们回家吧,家里可漂亮了。在妈妈的记忆里,老家附近有条很大的瀑布,她常常经过,家门口种着肥硕的芭蕉树,还有一棵高大的板栗树,成熟的时候,父亲会把板栗打下来,拿去集市上卖钱。

妈妈跑过两次。第一次是刚来河南没多久,她带着自己那件薄薄的衣服和做的两双小鞋子跑了,但这次逃跑只持续了两个小时就被亲戚们找了回来。李新梅说,他们从那两双小鞋子和妈妈的话推测,来河南之前,妈妈可能生过一个孩子,叫小苗,不知道怎么弄丢了,“可能也被拐卖了吧”。

去年,李新梅带人到家里给儿子上保险,签合同的时候,妈妈发了疯,抱着孩子把卖保险的人赶了出去。“她以为我要把孩子卖掉。”

第二次逃跑是在来早生村的第9年,她带着4岁的李新梅和2岁的妹妹离开了。直到现在,李新梅都能记得当时的场景,她和妹妹暂时住在奶奶家,妈妈去接她们,一边给她们穿厚衣服一边说,“我们走,我们去家,这里不是我们的家。”她带了身份证,拿了五百块钱,晚上睡草垛子,白天走路,两天之后,在辉县的车站遇到了在那里守株待兔的邻居。

大概是死了心,妈妈再没跑过。她就这样住了下来,和李伟在一起生活。在李新梅的叙述中,那是一个老实巴交的男人,他们一起下地干活,妈妈能听懂的几个汉语词汇,大多和劳作相关:锅、饭、麦子、种子、肥料……李伟提到这些词的时候,她会去干对应的活儿。

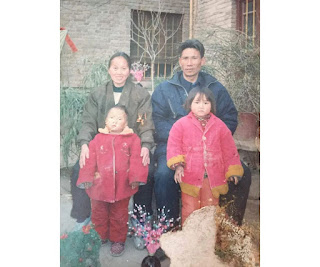

李新梅爸爸妈妈和妹妹 ©受访者提供

在李新梅印象里,家中大多数时候都是安静的,爸爸看电视,妈妈也看电视,“没什么交流,也不知道交流什么。”

在这个4000多户人的村子里,妈妈是一个异类。村里的女性常坐在一起剥花生,别人说话的时候,妈妈会认真地看,认真地听,李新梅觉得,“她应该是装作在听吧,反正就是觉得自己必须得融入一下。”别人笑,她也笑,“有时候别人在嘲笑她,她都觉得别人在给她说一个笑话。”

当被人盯着看时,妈妈会突然说很多话,好像迫切地想要解释些什么,而周围的人会陷入尴尬的沉默,遇到这种状况,丈夫李伟会用手势比划着:“回家吧,不要说话了。”

李新梅懂事之后,渐渐意识到自己和别人的不同。妈妈送她去上学,长相让好奇的同学频频注目,“看,李新梅的妈好丑啊。”

此后她很少再和妈妈出现在同一场合。妈妈总是站在村东头的坡上等她放学,她和同学走在一起,看到妈妈过来,扭头就往家里走。“会被别人指指点点,感觉挺自卑的吧,人家都是个正常妈妈,能说话,干什么都可以,你什么都不能。”

妈妈很勤快,会做精致的布艺,她给李新梅做好看的鞋子和小书包,自己绣上彩色的花纹,和河南当地的图案都不一样。李新梅背着书包去学校,有同学羡慕她有这么别致的书包,但她痛恨这种让自己和别人“不一样”的东西,仿佛和妈妈一样,自己也成了同学眼中的异类,她把书包送给了同学。

到小学五年级的时候,李新梅才明白“姥姥”这个词是什么意思。总有好事的邻居来问,去过你姥姥家吗?见没见过你姥姥?李新梅想,也许就是从那个时候起,她隐隐地希望妈妈能找回家,“我挺想有个姥姥的,是少数民族的,或者国外的,也不会被别人看不起,最起码有个家了。”

李新梅

2017年底,李伟被确诊食道癌,在医院治疗了三个月,效果甚微。李新梅不想让爸爸死在医院,她带他回家见家人最后一面,然而,他在路上就断了气。遗体抬进门的时候,妈妈仿佛不相信,上去推了推李伟的胳膊,继而大哭。

在李新梅印象里,妈妈从来没有为李伟哭过,那是第一次。夫妻很少交流,也无法交流,用李新梅的话说,“是个搭伙过日子的关系,但时间长了,人都有感情的,这都不是感情,是亲情了。”

李新梅记得,父亲办完丧事第二天,一家人在桌上吃饭,妈妈自言自语地说:“你爸死了,我也准备走了,我也回家了,你们(姐妹)俩在这儿吧。”

“我妈平时最起码有个伴,一下子少了伴之后,感觉就是孤零零的感觉,没有什么可留恋的。”李新梅说。

她失去了现在的家,也找不回原来的家。在接下来不到一年的时间里,李新梅觉得,妈妈好像迅速衰老了。

妈妈很少笑,只有在和外孙在一起的时候,才有一些发自内心的笑容。去年有一天,李新梅躺在屋里,妈妈在外边哄孩子,她突然听到妈妈在低声地唱歌。她平时说话声音低哑,还有些漏风,但唱歌时声音清亮甜蜜,李新梅听不懂她在唱什么,只觉得不像60岁的老人,“像那种二十几岁的女孩子”,她想要录下来,但妈妈唱了短短的一段,就不再唱了。

比侬,回家

今年9月,李新梅偶然在一个短视频App上刷到了一条布依族语言的教学视频。对方的语音听起来很熟悉,吃饭是“更号”,喝酒是“更涝”。她加了这个名叫“峰萧萧”的博主的微信,描述了妈妈的情况,想让他听一听,妈妈说的是不是布依语。

“峰萧萧”真名黄德峰,布依族人,是黔西南州安龙县税务局的公务员,他看上去沉稳安静,说话很有条理,平时喜欢在短视频网站发一些教学视频,推广布依语。他告诉我,布依族大约有300万人口,97%都分布在贵州。他出生于1992年,他说自己这一代人还会说布依语,但下一代小孩很多不会使用布依语了。“很多人对本民族的母语可能是比较自卑,他就觉得说本民族语言的话可能就是一种落后的表现,所以现在年轻一代的90后父母就不愿意再把自己的母语传承给下一代。”

他记得,李新梅加了他的微信之后,好几天都没有发妈妈的录音过来。直到9月10号深夜,黄德峰才收到一条6秒、一条18秒的语音,语音里李新梅的妈妈念叨着回家,哭着说:“孩子再也找不到了,孩子哪儿去了?”

李新梅记得,那次哭泣的起因是自己的儿子不小心坐了家里的神龛,犯了妈妈的大忌,在她看来,那是对神灵的亵渎,她一直哭,不停地说话。“她可能觉得丢失的那个孩子再也找不回来了,我觉得我妈特可怜。”李新梅向我回忆那个场景的时候,眼睛红了。

黄德峰几乎是在听到录音的第一秒就确定,那就是布依语。尽管已经离家很久,但老人的语言没有任何汉化的痕迹,使用的词汇都非常正宗。黄德峰让李新梅发一张妈妈的照片过来,照片里,她围着一个红格子的围裙,袖子挽起,蹲在院子里,看向镜头的脸上没有笑容,随着年岁的增长,眉骨显得愈发地高。“我一看她的长相,就百分百确定她是布依族。”黄德峰说。

©受访者提供

他兴奋地把这个结论告诉李新梅,李新梅表示了感谢,却没有太激动,她对这件事不抱太大的希望,确定了妈妈是布依族又能怎么样呢?布依族有那么多人,上哪儿去找妈妈的老家?

黄德峰当天晚上没有睡,他把老人的语音做成了短视频,在平台发布之后转发到许多布依族人的群里。按照语音特征,布依语大致分为三种土语:第一土语主要分布在贵州南部,第二土语分布在贵州中部,第三土语则主要分布在贵州西部。他不确定老人究竟使用的是哪种土语,请大家帮忙听音。群里有一位布依族文化专家周国茂,对布依族各个语系都很熟悉,他听完之后,确定老人的口音属于第三土语。

9月11号中午,李新梅发现自己被拉进了一个名叫“比侬,回家”的群,在布依语里,“比侬”是同胞的意思。建群的人是黔西南广播电视台布依语翻译王正直,她是黄德峰的好朋友,确定了语系之后,他们不停地把第三土语区(六枝、水城、镇宁、晴隆、普安、毕节等)的布依族朋友拉进群里,李新梅看着群里从六七个人,变成十几个人,又变成了二十几个,最终变成40人。

建群后不到10分钟,就有人听出这个口音属于贵州普安县或晴隆县。群里有人想和老人直接视频,但是李新梅妈妈的听力和情绪都很差,对方说什么,她都没有太大反应。

情况陷入了僵局,晴隆和普安相邻,常住人口加起来有将近60万人,寻找一个35年前被拐卖的女子,无异于大海捞针。后来大家又想出了新办法,普安和晴隆的族人把当地布依族代表性的服饰、风景、习俗图片发给李新梅,让她拿给妈妈看。

这个办法被证明是有效的,妈妈对一张瀑布图和二十四道拐的图片有了反应,她指着瀑布说:“从这里上坡,就能到达‘哒喂’。”会说布依语的人都知道,“哒喂”是晴隆县的布依名。二十四道拐则是晴隆最知名的景点,它建于1936年,是一条盘山公路,像蛇一样在山路上盘绕了24道弯。妈妈指着图片上蜿蜒的路,说:“这里有座庙,那里有座房子,走下去就是德燕的家。”

©东方IC

王正直告诉我,当时他们去查,二十四道拐附近并没有庙,也没房子,大家一时都很泄气,觉得老人可能是记错了。在晴隆县统计局工作的岑官昌9月11号加班到很晚,他对当地情况比较了解。看完群里全部的信息,他告诉大家,老人说的是对的,在二十四道拐旁边的确曾经有座庙,在“文革”时期被拆除,二十四道拐再往下走,确实有一道无名瀑布,他判断,李新梅妈妈可能是二十四道拐附近沙子镇或者江西坡的人。

此时已经是9月11号深夜,兴仁县的罗乾告诉我,在不到一天的时间里,搜索范围缩小到了镇的级别,群里的人都很兴奋,一直讨论到两三点,但也是在这里,寻找走入了死胡同。

9月12日,大家继续讨论,但李新梅妈妈对其他图片没什么反应,她说的话被大家听了又听,群里信息发了几千条,但都没有寻找到新的突破点。罗乾记得,到13号上午,依然没有进展,大家都没有什么兴趣了,很多人不再说话。

“你知道我的名字了?”

突破在9月13号下午来临。

罗其利是普安县做民族服装生意的布依族人,性格热情开朗,常在邻近乡镇走动,交友广泛。她仔细看完了老人对瀑布和二十四道拐的反应视频,忽然注意到她说的两个词:“波林”和“搭东”。这两个词在之前被认为是“陡坡”和“森林”的意思,但她莫名觉得这两个发音很熟悉,似乎是沙子镇边的两个村名。

她马上给六七个晴隆的朋友打了电话,正好有一位朋友在沙子镇赶集摆摊,她让朋友问问过路的老人,有没有从那两个村子里来的,村子里是否有女性被拐卖。电话里她语气急切,朋友问她:“是帮谁问呢?”她说:“你不要管,快问就是。”

当天下午两点多,朋友回电,有一位老人说,30多年前,附近一个名叫“布鲁交”的村寨失踪了一个名叫“德玲”的女子,从年龄来算,和李新梅的妈妈吻合。

群里大家都很兴奋,有人马上教李新梅布依语“德玲”的发音,让她试着冲妈妈喊,“德玲!”妈妈却摇摇头,“我不是德玲,德玲是布鲁交的。”大家很失望,但随后反应过来,她认识德玲!她离布鲁交很近!

下午四点罗其利的朋友又有了新的消息,另一位来赶集的老人告诉他,三十多年前,自己村寨里有一个叫德良的女子嫁到邻村之后被拐卖,父亲叫德定,还有三个弟弟和一个妹妹。德良嫁给了邻村一个比她大十来岁的男子,后被拐卖。

如果不上学,布依族人都没有汉名,取名为单字,“德”是一个前缀,相当于汉语里的昵称“小”,德良也就是“小良”。

李新梅再次冲着妈妈喊:“德良!德良!”漫长的、没有名姓的35年过去了,那是德良第一次听到别人喊出自己的名字,她脸上的笑容一点点变大,还带着一点羞涩,她有些迟疑地说:“你知道我的名字了?新梅啊,我就是良。”

连结

德良的父母

罗其利随后打听到,德良的父亲88岁,妈妈84岁,依然健在,她拉了德良的弟弟进群,给他看了德良年轻时的照片,他确定,那就是家中失踪的大姐。

第二天中午,德良的小弟德砖拿着手机,让爸爸妈妈跟德良视频,德良看到的是两个枯瘦的老人,妈妈戴着布依族的深蓝色头巾,辨认了一会儿之后,她叫了一声,妈妈。两个老人开始抹眼泪,德良听不清他们说什么,她问,“你是不是哭了?我不见了,你就哭了吧?你是不是到处找我啦?”

李新梅落了泪。

在视频确认之前,李新梅都还在怀疑,这是不是个骗局。她找了那么多年都找不到,怎么可能在两天半的时间里就找到了呢?

李新梅告诉了邻居,邻居的第一句话是:“花了多少钱?”她说没花钱,对方不相信。她跟朋友讲了这个事情,朋友也不信,自己加了黄德峰的微信,旁敲侧击地问他是不是对李新梅有其他想法。黄德峰有些无奈,他不得不用最基础的方式跟李新梅解释:“我是公务员,王正直姐姐是黔西南电视台的语言专家,周教授也是布依族文化的专家,我们都是有国家职业的人,也不会因此收你一分钱。”

事实也是如此。李新梅曾想在群内发个红包都被黄德峰制止了。李新梅说,“从开始到最后,就到现在,我都没有一丁点付出感觉,最多也就给他们录我妈妈几个视频,没了,没什么付出,全程都是他们在付出。”

中间三人从左到右为黄德峰、王正直、李新梅

黄德峰告诉我,因为人口较少的关系,布依族人之间的连结会更紧密。另外一个原因也许是同病相怜,群里很多人都能讲出一些家族里女性被拐卖的故事,罗乾的小姨、罗其利的堂姐、王正直的表姐……有些找回来了,但大部分杳无音讯,给家庭留下巨大的黑洞。罗乾告诉我,在90年代打工潮兴起之前,布依族女性被拐卖的事情曾多次出现,语言不通,被拐卖了很难找回来,要找回来也要很多年之后。人贩子会精心挑选拐卖对象,“看你的兄弟强不强、父母强不强,如果在当地有威望,你敢拐卖他女儿是不可能的。”

德良的妹妹德飞说,姐姐被拐卖的时候,弟弟妹妹年龄很小,父母都是老实人,家里穷到吃个馒头都困难,妈妈要把馒头藏起来,先给小的孩子吃。“他(人贩子)就是觉得我们好欺负,要是我们都大了,他不敢的。”

王正直告诉我,她后来知道,德良的耳朵并非被人贩子打伤,而是先天性听力弱,脑子也慢,拐卖之前,她嫁到邻村,被夫家嫌弃,丈夫默许三个人贩子带走了她。两周之后,父亲发现女儿不见了,拎着刀去了人贩子家里,对方恳求他,说一定把德良找回来,但最终无果。

黄德峰想,这次能找到亲人,除了幸运以外,很大程度是因为德良还会说母语,还保留了完整的口音。

德良的故事在当地流传开来,罗其利告诉我,六盘水发耳镇的一群人仿照他们的做法,帮助一位在山东的布依族人找回了家。

回家

9月14号,跟父母视频完之后,德良整晚没睡,她跟李新梅说:“还活着,还在呢,我们找拖拉机赶紧去吧。”早上起来的时候,李新梅看到妈妈收拾出来整整五大包行李,堆在床上,全是她这些年给她买的衣服,大多没穿过,还是新的。

李新梅告诉妈妈,现在回不去,要收秋之后才能去,她订了10月17日从郑州飞贵州兴义的机票。德良仿佛听懂了,又仿佛没听懂。她并不知道是谁帮她找到了父母,以为是李新梅按手机按出来的。一看李新梅打电话,她就盯着看。存着二十四道拐图片的iPad也不给孙子玩了,害怕没电。

终于到了去机场的日子。她们坐完三轮车,又倒出租车,又倒大巴车,在机场附近的宾馆住了一晚,第二天又飞行了两小时40分钟,跨越了1359公里。这是她们出过的最远一趟门。

她们在黔西南布依族苗族自治州的首府兴义落地,迎接她的是王正直、黄德峰、罗乾等人。他们准备了鲜花和横幅,在场的还有几家媒体。王正直记得,所有人都很激动,甚至有几个志愿者掉了泪,但身处目光中心的德良看上去很平静,甚至表现得有些失望和生气。

只有李新梅理解妈妈的心迹,“她开始很盼望,觉得下了车就是(家),但每次都不是,每次都不是。”每倒一次车,德良看上去都更生气了,到后来根本不拿正眼瞅李新梅,“她可能觉得我在骗她吧。”

王正直也感觉到了这种情绪,从兴义到晴隆的路上,德良的脸色一直不好,王正直一边开车一边跟她说话,她不搭理,反复说着:“来这么远的地方干什么?要带我去哪儿?”下车后,德良坐在了路边,因为晕车,她露出了难受的表情。

志愿者没有预期过这样的场景,王正直很无措,一转头,突然发现身后迎出了一群人,大都穿着簇新的传统服饰,那是布依族出席重要场合时穿的衣服。唯一的例外是一个包着灰色头巾的老人,她的衣服看上去很旧了,整个人小小的,身高大约只有一米二,枯瘦如柴,她的年纪很大了,缓慢地走到德良跟前,左手端着一碗白米饭,右手夹了一筷子米饭,喂到德良嘴边。

那是德良84岁的妈妈,依照布依族的传统,从外边回来,要吃家里一口热饭,以后就不会再丢了。德良像是还没反应过来,她扶着妈妈的手,努力想吃一口,还是没吃下。

后来,很多在场的人都向我描述了那个场景,很多人掉了泪,德良的弟弟德砖红着眼,转过身去。“一个80多岁的老妈妈对她60岁的女儿喂饭,像对一个在自己膝下的小女孩一样,好像德良还是一个小女孩。”王正直说。

德良扶着妈妈回屋,转过身,对王正直露出了此行的第一个笑,“她到现在才知道,我是送她回家的。”德良和妈妈,坐着说了许多话,爸爸晚一点到来,他们三人并排坐在沙发上,在会面的一个多小时里,妈妈和爸爸一直紧紧拉着她,他们说了很多很多话。妈妈的眼神哀哀的,一直没有离开过德良。一家重聚的地方是德砖刚搬进去没多久的安置房,按风俗新房里不能哭,但德良的妈妈还是没能忍住眼泪。

李新梅那天晚上发了一个朋友圈,是家人一起吃饭的视频,黄德峰、王正直和罗其利等人唱了一首布依族民歌《知客调》,那是迎接远方来客时唱的歌。有一位同学给李新梅留言:“原来你有一个大家庭。”李新梅告诉我,看到那句话的时候,她很想哭,“他说我原来有一个大家庭,我特别高兴。”

©受访者提供

“这儿不属于她了”

对德良来说,一切都物是人非。原来的吊脚楼已经不见了,家门口的芭蕉树和板栗树也没有了。父母搬进了二弟德勇在山上的平房,要坐二十分钟的三轮车才能抵达。

家里一切都变了,唯一不变的是贫穷。屋子年久失修,破败不堪,屋里几乎没有家具,父母卧室里只有一张床和一个衣柜,衣柜里没几件衣服,父亲的衣服堆在床上,又脏又乱,看上去很久没有洗过了,家里最值钱的东西是一个可以取暖的长方桌,厨房的灶台上积着厚厚一层灰。

父母老了,面容衰朽,德良也老了,头发灰白,但她却仿佛突然又变回了二十多岁的女儿。德飞记得,大姐以前就是家里最勤快的,活干得最麻利,在这里,她变得很忙,打扫屋子,给父母做饭,她学会了这边煮米饭的方法,先把米放进水里煮熟,再用漏斗把水滤干,这样蒸出来的米饭更香。她给父亲洗了脏污的外套和裤子,被子拿出去晒了,装进干净的被套里,喂院子里的鸡和狗,她甚至还给邻居种了点白菜。

李新梅无法不注意到妈妈的变化,她总是没事儿抿着嘴笑,是“那种发自内心的笑容”。妈妈跟外公外婆说李新梅成长的趣事,语气甚至有一点撒娇的意味。在这里,妈妈有许多可以说话的人,李新梅有一天看到她和一个邻居手拉着手,一边走一边说笑聊天,光顾着说话,连站在路边的女儿都没看到。“有种感觉就是她回到了自己的世界,不再是一个异类了。”李新梅说,妈妈最常说的一句话变成了:“我不走了,要走你走。”

她的愿望注定遥不可及。这个家庭看上去并没有能力收留一个突然归来的女儿。父母没有收入,二弟德勇带着妻子在外打工,收入微薄,小弟德砖是贫困户,平时做个小工,需要养四个孩子。

李新梅也不想让妈妈留在这儿,她买了10月30号的机票,这是一场短暂的、只有12天的相聚。她让小舅德砖去给妈妈做思想工作,“你去跟她说,这儿不是她家,是二舅家,人家家里5个孩子回来没地方住,她不能在那住。她根本不知道这儿不属于她了,她家在那边(河南)。”

但德砖并没有开口,去山上接妈妈离开的过程,比李新梅想象中顺利许多,她给德良看了外孙的视频,告诉她,过年再带她过来。德良竟没有多说什么,她温顺地去拿自己的包,看上去很平静,但把衣服塞进包里时还是哭了,外婆也红了眼。

在其他人说话的间隙,德良一个人坐在院子的椅子上,呆呆地望着被白雾笼罩的远山,目光空茫,身形佝偻。

离开之前,李新梅想给德良装个助听器,因为安装过程需要被安装对象的即时反馈,在河南无法实现。她想趁着德飞能和妈妈沟通,在离开贵州之前装一个。但德飞在一个生产女包的工厂做工,请假很难,这个计划最终未能实现。

一场大团圆之后,德良可能还是要回到那个无人倾听、只能自言自语的世界。在德砖家等车的过程中,李新梅和朋友在说笑,小弟德砖在看手机,德良看着他们,说了几句话,没人回应,她只好扭头去看电视,电视里正在播一个谍战剧,只占了很小一点屏幕,她不会使用遥控器,不知道该怎么把那个小屏幕放大,只好盯着那个小屏幕,看了很久。

她身上有一些东西永远地被摧毁了,回家也并不能挽救什么。她找不回自己的年纪,父母早已忘记了女儿被拐时的准确年龄。在德砖家,德良还是会自言自语,李新梅告诉我,德良说的是:“粮食丢了……孩子没了。”那都是很多年前的事情了,她活在自己的时间与创伤里,仿佛再也没有往前走过。

如果非说有什么改变的话,可能是她的人生终于有了些许盼头。走之前,德良跟邻居聚会,她告诉她们:“我先回去带孩子,等过年了,蒸好馒头就回来。”

◦ 李伟、德飞、德勇为化名。出品人 | 杨瑞春 编辑总监 | 赵涵漠 责任编辑 | 金赫 运营 | 林双 郭雅倩打开微信搜索公众号“谷雨实验室-腾讯新闻”(ID:guyulab),打开眼界,理解他人,理解自己。

没有评论:

发表评论